Kants Weltbürgerrecht durch die Brille von Königsberg neu überdenken

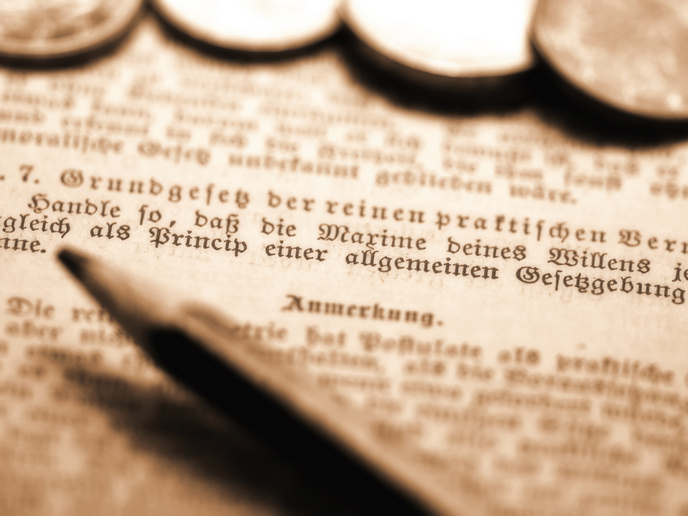

Immanuel Kant, der berühmteste deutsche Philosoph des 18. Jahrhunderts, ist vor allem für seine Arbeiten zur Ethik und Metaphysik bekannt. Weniger erforscht ist hingegen seine Theorie des Weltbürgerrechts, die von der Vorstellung einer globalen Gemeinschaft ausgeht, in der die Menschen Bürgerinnen und Bürger eines universellen Staates, mit gleichen Rechten, unabhängig von ihrer nationalen Herkunft, sind. Dieser kosmopolitischen Vision zufolge wurde vorgeschlagen, dass die Menschen das Recht besitzen sollten, fremde Länder in friedlicher Absicht zu besuchen, und somit ein früher Rahmen für internationale Beziehungen auf der Basis von Respekt anstelle von Eroberungen geschaffen. Um Kants Weltbürgerrecht in ein neues Licht zu rücken, untersuchte das Team des EU-finanzierten Projekts GEOCOSM seine Vorlesungen über Geografie und Anthropologie, Kurse, die er jahrzehntelang an der Universität Königsberg unterrichtete. Die mit Unterstützung der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen durchgeführte Projektarbeit konzentrierte sich auf die Stadt Königsberg, um einen lokalen historischen Kontext des intellektuellen Umfelds von Kant zu erschaffen. „Ironischerweise ist der Kosmopolit Kant dafür bekannt, dass er sich nie weit von Königsberg entfernt hat. Sein Leben dort gilt als ereignislos oder gar langweilig, weit entfernt von den Zentren der Aufklärung“, beschreibt Jonas Gerling, Projektkoordinator von GEOCOSM. „Bei der genaueren Betrachtung von Königsberg entdeckte ich jedoch ein reiches intellektuelles Leben, zu dem internationale Kaufleute, die Aristokratie, Offiziere, Diplomaten, Schreibende sowie Naturforscher und Gelehrte beitrugen, die Kant mit der weiten Welt verbanden.“

Historischer Kontext und Evolution

Das Team von GEOCOSM nutzte den historischen Kontextualismus, um Kants Vorlesungen innerhalb ihres ursprünglichen Umfelds zu untersuchen. Es verfolgte die Quellen nach, die sein Denken beeinflussten, setzte seine Vorlesungen in Beziehung zu lokalen und globalen historischen Ereignissen und verortete diese Aspekte innerhalb der intellektuellen Debatten in Königsberg. Die Studie widerlegt das übliche Bild von Kant als rein abstraktem Denker und zeigt ihn als pragmatischen Philosophen, der sein Denken in Reaktion auf das Weltgeschehen weiterentwickelte. „Kant experimentierte und kämpfte mit seinen eigenen Gedanken. Er interessierte sich für bestimmte politische Ereignisse und verstand, dass allgemeingültige Grundsätze in verschiedenen Situationen unterschiedlich angewendet werden müssen“, erklärt Gerling. „Das bedeutet, dass Kants politisches Denken nicht als politisches Modell zur Organisation der Welt interpretiert werden sollte, sondern vielmehr als eine Haltung, die nach gemeinsamen Idealen wie Freiheit und Menschenrechten strebt, während sie anerkennt, dass diese Ideale in verschiedenen Umgebungen und Zeiten unterschiedlich verwirklicht werden können.“

Philosophische Spannungen akzeptieren

Kant galt lange Zeit als entschiedener Verfechter der universellen Menschenrechte, doch in jüngster Zeit wird diese Ansicht eher in Frage gestellt. Die Arbeit des Projekts GEOCOSM nimmt einen wertvollen Blickwinkel auf die kontroversen Aspekte des Werks von Kant ein. „Die Forschung hat begonnen, sich auf Kants hierarchische Einteilung der menschlichen Ethnien nach ‚Rassen‘ zu konzentrieren und es wird argumentiert, dass er nichtweiße Menschen davon ausschloss, über vollwertige moralische Fähigkeiten (und implizit den vollen moralischen Wert) zu verfügen“, sagt Gerling. „Das Problem liegt meines Erachtens in dem Versuch, Kants Ansicht zu fixieren. Dies kann nur geschehen, indem einigen seiner Schriften Vorrang gegenüber anderen eingeräumt wird. Erfolgt die Auseinandersetzung mit solchen Fragen auf historische Art, erweist sich der Versuch, sich auf Kants Denken zu fixieren, als viel komplizierter und es werden oft Spannungen innerhalb seiner eigenen Schriften offenbar.“ Stattdessen wird im Rahmen von GEOCOSM ein Ansatz vorgeschlagen, in dem diese Spannungen hervorgehoben werden, wobei untersucht wird, wie Kant an philosophischen Problemen gearbeitet hat, anstatt sich nur auf seine Schlussfolgerungen zu konzentrieren. Durch die Erkenntnis, dass selbst einer der größten Denker der Geschichte mit Widersprüchen zu kämpfen hatte und seine Ansichten revidierte, bietet das Projekt ein humaneres Verständnis von Philosophie als fortlaufendem Prozess und nicht als Reihe fester Überzeugungen.

Schlüsselbegriffe

GEOCOSM, Kant, Königsberg, historischer Kontextualismus, Weltbürgerrecht, Philosophie, Aufklärung