Neue Erkenntnisse über die Entstehung von Planeten

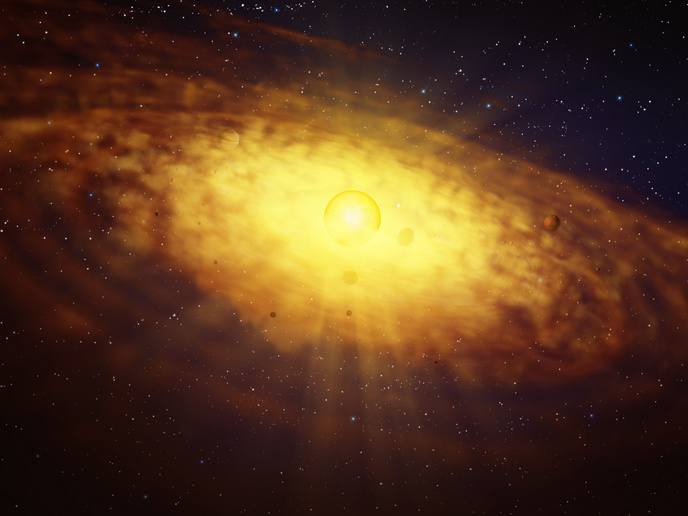

Planeten sind ein Nebenprodukt der Sternentstehung. Wenn ein Stern entsteht, bildet sich eine dichte, protostellare Scheibe aus Gas und Staub, die um den neuen Stern kreist. In dieser Scheibe bilden sich neue Planeten. Es ist zwar bekannt, dass in diesen Scheiben komplizierte Unterstrukturen bestehen, die sich meist als Ringe zeigen und reif für die Entstehung von Planeten sind, aber die dynamischen Prozesse in diesen Scheiben aus Staub und Gas sind ein Rätsel. Dank der Arbeit im EU-finanzierten Projekt DUSTBUSTERS ändert sich das langsam. „Wir wollten durch den Staub blicken und einen guten Blick auf die Prozesse in diesen Scheiben erhaschen“, erklärt Giuseppe Lodato, ein Forscher an der Universität Mailand, dem Projektträger. „Konkret wollten wir Gravitationsinstabilitäten, Verformungen und Risse in der Scheibe, Staubkoagulation, Wechselwirkungen zwischen Planet und Scheibe und die Evolution in Systemen mit Doppelsternen erforschen.“

Flackern durch Gravitationsinstabilitäten

Mit hochauflösenden Teleskopen und Instrumenten wie dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) hat das Projektteam Probleme bei der Wechselwirkung von neuen Planeten mit der Gas- und Staubumgebung erforscht, in der sie entstehen. Eines der Probleme sind selbstgravitierenden Scheiben. Mit einer Task Force wurde die Dynamik dieser Systeme untersucht. Zudem wurde in einer Reihe an Artikeln erfolgreich der sogenannte „GI-Wiggle“ beschrieben, die Signatur von Gravitationsinstabilitäten in einer Scheibe. Laut Lodato bildet diese Forschung die Grundlage für neue Methoden, um die Masse der Scheibe anhand von Rotationskurven zu messen. „Diese Ergebnisse haben dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit von der Untersuchung der thermischen Kontinuumsemission von Scheiben auf Moleküllinienemissionen zu lenken – durch diesen Wechsel kann letztendlich die Scheibenkinematik besser erforscht werden“, sagt er.

Große Populationen von Scheiben, die Umgebung und die Planetenentstehung

Ein weiterer Schwerpunkt im Projekt war die Untersuchung großer Scheibenpopulationen. „Wir haben eine neue Methode entwickelt, um die synthetischen Populationen der Scheiben zu analysieren, um so zu verstehen, wie sich Turbulenzen oder magnetische Scheibenwinde langfristig auf die Scheibenevolution auswirken“, so Lodato. Das Projekt wurde über die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen unterstützt. Das Team untersuchte auch die Rolle der Umgebung bei der Planetenentstehung und betrachtete dabei insbesondere, wie Scheiben durch Interaktionen mit gebundenen Systemen und stellaren Vorbeiflügen stark verzerrt werden können.

Eine globale Forschungsgemeinschaft

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus DUSTBUSTERS sind zwar bahnbrechend, aber das größte Vermächtnis ist vielleicht die globale Forschungsgemeinschaft. Die Gemeinschaft aus 58 Forschenden war an mehreren bedeutenden internationalen Forschungsprojekten beteiligt. Außerdem wurden mehr als 270 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht und ein Referenzwerk zu Protosternen und Planeten zusammengestellt. „Ich bin besonders auf Aspekte stolz, die über die direkten Ergebnisse hinausgehen und sich auf den Aufbau einer Gemeinschaft beziehen, dessen Wirkung weit über das Projekt selbst hinausreichen wird“, schließt Lodato. „Die Forschenden von DUSTBUSTERS wissen, dass sie Teil von etwas Großen sind – einer gemeinsamen Bemühung, die Entstehung von Planeten zu erklären.“

Schlüsselbegriffe

DUSTBUSTERS, Planeten, Planetenentstehung, Teleskope, Sterne, GI-Wiggle, Gravitationsinstabilitäten, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, ALMA