Neuartige Untersuchung der Kommunikation zwischen Hirnregionen bei Epilepsiepatienten für bessere Therapie

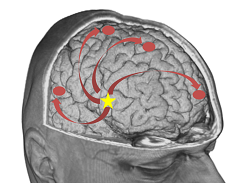

Für etwa 30-40 % der Epilepsiepatienten ist eine Behandlung mit Antiepileptika nicht ausreichend. Bei ihnen ist eine Operation die Behandlungsoption mit der besten Wirksamkeit und Aussicht auf ein anfallsfreies Leben. Den Epilepsieherd präzise, schnell und effizient bestimmen zu können, ist daher extrem wichtig. Ziel des EU-finanzierten Projekts EPICONNECT war es, die Region, in der Epilepsie entsteht, lokalisieren zu können. Dazu wurden die funktionellen Wechselwirkungen zwischen den Regionen mit Hilfe von Elektroenzephalografie (EEG) untersucht. „Das ist notwendig, um die Behandlung von Epilepsiepatienten verbessern zu können“, so Projektkoordinator Stefaan Vandenberghe und Marie-Skłodowska-Curie-Stipendiat Pieter Van Mierlo. „Die Patienten können effizienter und frühzeitiger behandelt werden, was eine schnellere Wiedereingliederung in das öffentliche Leben ermöglicht und damit die Kosten für die Gesellschaft reduziert.“ In der derzeit gängigen klinischen Praxis analysiert der behandelnde Neurologe das EEG per Augenschein. Auf diesen EEG-Bildern den Anfallsherd auszumachen, ist bisher in der Medizin noch nicht möglich. Das liegt vor allem daran, dass die EEG-Signale bei einem Anfall von Muskel- und Bewegungsartefakten gestört werden. Außerdem breitet sich der Anfall sehr schnell auf andere Hirnregionen aus. Darum ist die visuelle Lokalisierung des Anfallsherds anhand von EEG-Aufnahmen ein unmögliches Unterfangen. Drei Phasen Um dieses Problem zu lösen, haben die Universitäten in Gent und Genf hochentwickelte EEG-Analysetechniken in die präoperative Untersuchung eingeführt, mit der die epileptische Zone lokalisiert werden kann. In der ersten Phase kam die nichtinvasive hochauflösende Elektroenzephalografie zum Einsatz, um den Anfallsherd zu bestimmen – die Hirnregion, die die Anfälle hervorruft. In der zweiten Phase haben die Partneruniversitäten die Algorithmen an das standardmäßige niedrigauflösende EEG angepasst, das in allen Epilepsiezentren weltweit genutzt wird. In der letzten Phase untersuchten sie dann den Einfluss einer automatisierten EEG-Analyse auf das Behandlungsmanagement von Patienten. Auf Basis eines 15-minütigen Ruhe-EEG haben die Forscher gezeigt, dass man anhand des Kommunikationsmusters im Hirn, das die EEG-Analyse ausgibt, mit 90-prozentiger Genauigkeit vorhersagen kann, ob ein Patient Epilepsie hat oder nicht. Mit der bloßen visuellen Analyse ließen sich Epilepsiepatienten nicht von Patienten ohne Epilepsie unterscheiden. Zudem kann bei Epilepsiepatienten die Hirnhälfte, in der die Epilepsie entsteht, mit 90-prozentiger Genauigkeit bestimmt werden. „Langfristig könnte diese verbesserte Diagnose bedeuten, dass Antiepileptika bei manchen Patienten früher gegeben werden, wenn die Krankheit sich noch nicht vollständig manifestiert hat“, erklärt Dr. Van Mierlo. „Je eher Patienten behandelt werden, desto größere Chancen haben sie, anfallsfrei und ein produktiver Teil der Gesellschaft zu werden.“ Gleichzeitig haben die Forscher gezeigt, dass die funktionale Konnektomanalyse bei der Lokalisierung des Epilepsieherds im Vergleich zur Standardlokalisierung per EEG genauere Ergebnisse liefert. „EPICONNECT hat das Potenzial, die Arbeit des Epileptologen bei der präoperativen Untersuchung zu verändern“, fasst Dr. Vandenberghe zusammen. Algorithmen, die in diesem Projekt entworfen und validiert worden sind, können die visuelle Analyse des EEG, die der Epileptologe normalerweise durchführt, ersetzen. „Wenn es diese Methoden in die klinische Praxis schaffen, bekommt der Epileptologe ein zusätzliches Instrument an die Hand, um den Anfallsherd zu finden oder die Art der Epilepsie zu diagnostizieren.“

Schlüsselbegriffe

EPICONNECT, Epilepsie, Anfall, Gehirn, Elektroenzephalografie, Anfallsherd, Epileptologe