La dette de la révolution scientifique envers le latin

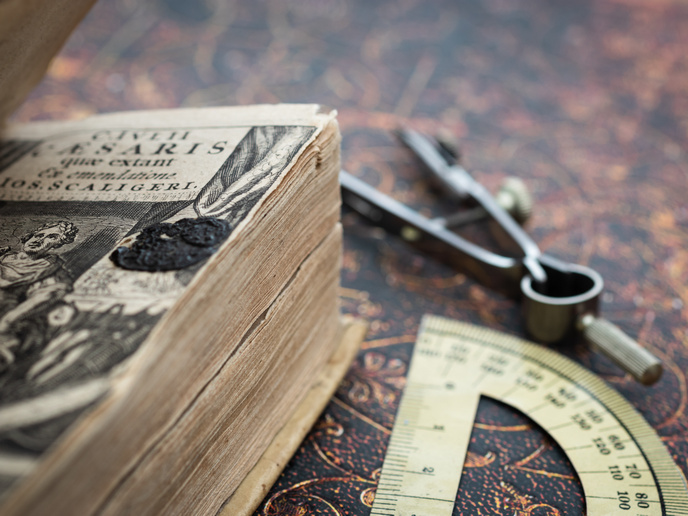

La science, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est née de l’étude de la nature entre la fin du XVe et le XVIIIe siècle. En tant que lingua franca de l’époque, le latin a joué un rôle clé dans son évolution. Pourtant, si l’étendue et l’importance du rôle du latin sont connues depuis longtemps, de nombreux détails spécifiques restent inexplorés. Après avoir conçu une base de données présentant environ 1 000 textes scientifiques en latin, le projet NOSCEMUS, financé par le Conseil européen de la recherche, a rédigé une monographie offrant une vue d’ensemble du sujet, qui sera bientôt publiée par Oxford University Press. En outre, quatre autres monographies ont été produites pour analyser les fonctions clés de cette littérature: nommer de nouveaux objets et notions, les décrire et les expliquer, défendre certaines positions et faire connaître la science. «Ce premier aperçu de la littérature scientifique en latin du début de l’époque moderne constitue un bon point de départ pour les chercheurs désireux d’affiner ou d’approfondir leur compréhension de certains domaines», explique Martin Korenjak, coordinateur du projet NOSCEMUS.

Les merveilles de la numérisation, les malheurs de la catégorisation

Alors que les programmes de numérisation de masse tels que Google Books offrent une opportunité de recherche précieuse, le nombre de textes pertinents se comptant en centaines de milliers, plutôt que de viser l’exhaustivité, Martin Korenjak a cherché à représenter la chronologie, ainsi que les différentes disciplines scientifiques et genres littéraires. Si la chronologie s’est avérée relativement facile, la période a été divisée par siècles, de l’invention de l’imprimerie à la disparition du latin, les autres éléments ont été plus délicats à prendre en compte. Tandis que la science se développait, le paysage scientifique des débuts de l’époque moderne a également évolué. C’est pourquoi il ne peut pas être simplement calqué sur celui d’aujourd’hui. Pour prendre cela en compte, Martin Korenjak s’est appuyé sur une combinaison de catégories scientifiques du début de l’époque moderne (alchimie, astrologie, etc.) et de l’époque moderne plus récente (physique, etc.) intégrées dans la base de données. Par ailleurs, les textes ont été répartis en 20 genres majeurs, ce qui a nécessité l’omission de genres mineurs et l’invention de quelques nouveaux genres. Afin de transcrire les textes latins de la base de données, Stefan Zathammer, collaborateur de Martin Korenjak, a conçu une variante de l’outil de reconnaissance optique de caractères «Transkribus». Aujourd’hui largement utilisée par d’autres chercheurs, elle permet aussi de traiter les imprimés dans les différentes langues vernaculaires et polices de caractères de l’époque. L’une des principales conclusions de NOSCEMUS est que les textes scientifiques et techniques n’étant généralement pas de leur ressort, l’image que les latinistes se font de la littérature latine du début de l’époque moderne a été indûment dominée par d’autres types d’écrits, en particulier les belles-lettres. Parallèlement, les historiens des sciences ont eu tendance à négliger les aspects liés au latin, qu’il s’agisse des dissertations universitaires ou de la tradition botanique. «Notre recherche a montré que les deux parties ont manqué certains aspects intéressants de leurs disciplines, tout en risquant de commettre des erreurs factuelles et même de déformer leurs sujets. Par exemple, des individus écrivant en langue vernaculaire, comme Galilée, sont devenus des héros scientifiques, alors que d’autres, tout aussi importants mais publiés en latin, comme le brillant antagoniste de Galilée, Christoph Scheiner, sont largement oubliés aujourd’hui», note Martin Korenjak.

Des leçons pour le présent

Selon Martin Korenjak, la lecture des textes à travers le prisme de la rhétorique antique, clé de voûte de l’éducation de ces auteurs latins, met en évidence leurs compétences en matière de communication, puisqu’ils écrivaient pour un lectorat éduqué au-delà de la communauté scientifique. «Nous pouvons apprendre beaucoup de la manière dont ces auteurs élaborent des argumentaires convaincants. Cela est particulièrement pertinent à notre époque, souvent caractérisée par la méfiance ou le mépris à l’égard de la science, comme l’a montré la pandémie», ajoute Martin Korenjak. L’analyse textuelle de NOSCEMUS suggère également que l’étude de la nature a évolué en étroite interaction avec le développement de l’humanisme pendant la majeure partie du début de l’époque moderne. «Comme la science n’était qu’un des domaines d’apprentissage au début de l’époque moderne, au même titre que la théologie, le droit, la philosophie, l’histoire ou la philologie, il serait utile de disposer d’une vue d’ensemble de ces différentes disciplines», explique Martin Korenjak, rattaché à l’université d’Innsbruck, hôte du projet.

Mots‑clés

NOSCEMUS, latin, science du début de l’époque moderne, texte, vernaculaire, reconnaissance optique de caractères, monographie, littérature, humanisme, base de données