Neue Bildgebungsmethoden für bislang detaillierteste Untersuchung der Planetenbildung

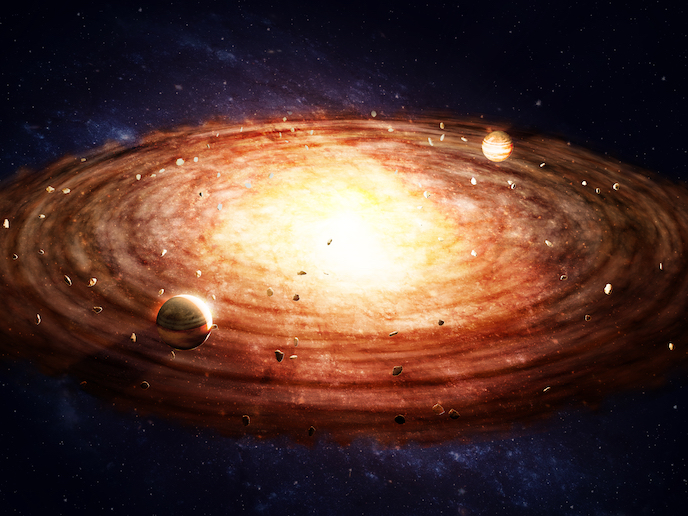

Einer der Schwerpunkte in der Astrophysik ist die Forschung an Planeten, die noch im Entstehen sind und sich aus protoplanetaren Gas- und Staubscheiben bilden, welche nur wenige Millionen Jahre alt sind. Das vom Europäischen Forschungsrat finanzierte Projekt ImagePlanetFormDiscs entwickelte Bildgebungsverfahren für die Suche im bislang kleinstmöglichen Maßstab, d. h. einem Bruchteil der Umlaufbahn des Sonnensystems. Mit Simulationen zeigte das Projekt, wie diese Scheiben auf nahe Planeten oder die Anziehungskraft anderer Sterne reagieren. Untersuchungen zur Akkretion (Aufsammlung) von Materie in einem jungen Doppelsternsystem zeigten, dass mittels Interferometrie unterschieden werden kann, ob diese Materie von einem Begleitstern oder dem größeren Primärstern stammt. „Mittels unterschiedlicher Wellenlängen und unterschiedlicher räumlicher Skalen konnte der Gesamtumfang protoplanetarer Scheiben ermittelt werden. Dies reicht von der Umlaufbahn des Merkur bis zum Zehnfachen der Umlaufbahn des Neptuns in unserem Sonnensystem“, erklärt Projektkoordinator Stefan Kraus.

Ein Blick durch die Staubwolken

Das Team erstellte ein dreidimensionales Modell der ungewöhnlichen Form der Scheibe des Sternsystems GW Orionis, indem es thermische Staubbildgebung und Streulichtbildgebung kombinierte. „Die Ergebnisse waren überraschend, da wir eine flache Scheibe erwartet hatten und keine stark verzogene. Um den Grund für die extreme Verzerrung herauszufinden, kartierten wir genau die Umlaufbahnen der drei Sterne, die sich in ihrem Zentrum befinden“, ergänzt Kraus. Wie eine Simulation der Scheibe um GW Orionis zeigte, entstand die Verzerrung offenbar durch die wechselseitige Anziehungskraft der drei Sterne. „Eine solche Scheibenzerrung war bislang nur theoretisch möglich und wurde nun erstmals tatsächlich beobachtet“, so Kraus. Zudem gelang es, den Stern V1247 Orionis, der mit den Teleskopen ALMA und VLT bereits gut untersucht wurde, mit mehreren Wellenlängen darzustellen, was eine halbmondförmige Asymmetrie ergab. Dies deutet auf einen Wirbel hin, der Staub anzieht, möglicherweise durch einen noch unentdeckten Planeten. Zudem führte die Arbeitsgruppe mit einem Interferometer erstmals hochaufgelöste spektrale Messungen der Spin-Bahn-Ausrichtung des direkt dargestellten exoplanetaren Systems Beta Pictoris durch.

Interferometrie

Sterne und Planeten entstehen durch Akkretion. Dabei fügt sich Material, das von einem größeren Stern stammt, zu kleineren Gebilden zusammen. ImagePlanetFormDiscs ermittelte nun mit interferometrischen Verfahren die Struktur planetenbildender Scheiben, um solche Akkretionen zu lokalisieren. Getestet werden sollte auch, ob junge Planeten mit interferometrischer Bildgebung aufgespürt werden könnten. Durch Kombination mehrerer Teleskope erreicht Interferometrie die bislang höchste Bildschärfe. Mit dem Teleskop Michigan InfraRed Combiner (MIRC) der Teleskopanlage CHARA gelang zwar schon die Beobachtung der Oberflächenstrukturen von Sternen, für junge Sterne mit schwacher Anziehung ist es jedoch nicht empfindlich genug. Daher erhöhte ImagePlanetFormDiscs die Empfindlichkeit des Instruments, indem es die Kamera und Komponenten des optischen Systems veränderte. Zudem arbeitete die Forschungsgruppe mit Hightech-Infrarotdetektoren, die das Signal verstärkten. So kann der EAPD-Detektor (Elektronen-Avalanche-Photodiode) Aufnahmen atmosphärischer Turbulenzen mit einer Geschwindigkeit von mehreren tausend Bildern pro Sekunde einfrieren und die Empfindlichkeit des MIRC-Instruments um fast das Zwanzigfache verbessern. „Der Infrarot-Imager MIRC-X hat weltweit die bislang höchste Auflösung und ermöglicht erstmals interferometrische Beobachtungen junger Sterne mit einer Bildschärfe von deutlich mehr als einem Millionstel Grad“, erklärt Kraus. Ergänzt wurden diese Beobachtungen durch Daten der Instrumente PIONIER, GRAVITY und SPHERE am Very Large Telescope (VLT), das von der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile betrieben wird, sowie des Submillimeter-Arrays ALMA. Im Rahmen des neuen Projekts GAIA-BIFROST konstruiert die Gruppe nun ein Instrument für das Interferometer des VLT, das im gleichen Wellenlängenbereich wie MIRC-X arbeitet.

Schlüsselbegriffe

ImagePlanetFormDiscs, Scheibe, Protoplanetar, Gravitationskraft, Infrarot, Interferometrie