Brownsche Ratsche kann in Wasser verborgene Viren ausfindig machen

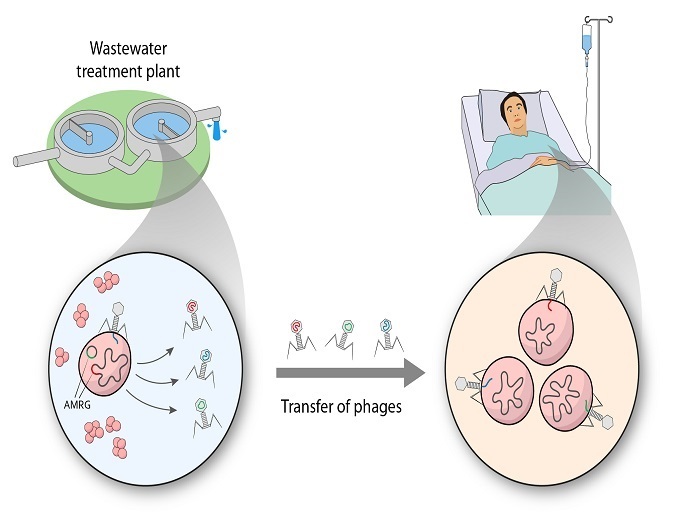

Die Detektion extrem verdünnter Partikel in nanofluidischen Systemen gestaltet sich aufgrund der langsamen Diffusionsrate schwer, welche die Geschwindigkeit schmälert, bei der ein Partikel von Interesse einem Sensor erfasst wird. Das EU-finanzierte Projekt MoViD verwendete einen aktiven Transport, um Partikel von Interesse auf einen Sensor zu richten, der ein bislang nicht möglich gewesenes Empfindlichkeitsniveau erzielt. Bereits zehn Viruspartikel pro Liter Wasser können in einer Infektion resultieren, eine Verunreinigung solcher Mengen zu detektieren, ist allerdings nicht möglich. Üblicherweise werden Trinkwasserproben vorgefiltert und bis zu 1 000-fach konzentriert, um genügend Viruspartikel zu gewinnen, die durch einen genetischen Fingerabdruck detektiert werden.

Attomolare Empfindlichkeit

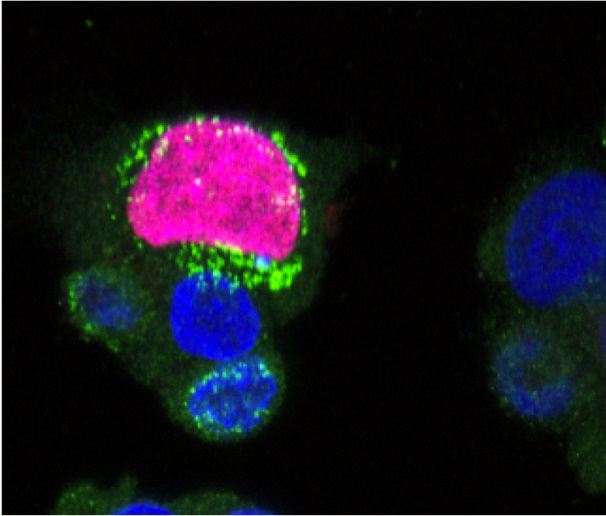

Das Konzeptnachweisgerät, das von Armin Knoll und seinem Team bei IBM Research Europe in der Schweiz entwickelt wurde, nutzt Kanäle im Nanometerbereich, um Objekte nach Größe zu trennen, bevor diese aktiv in Detektionsbecken transportiert werden. Dies ermöglicht eine Empfindlichkeit für attomolare Konzentrationen – dies entspricht der Detektion von einem Liter Färbemittel, das ins Mittelmeer geleert wurde. „Durch den aktiven Transport können alle betreffenden Bestandteile aus einem bestimmten Flüssigkeitsvolumen herausgefischt und in den Detektorbereich transportiert werden“, sagt Knoll. „Wir erhöhen lokal die Größenordnung der Partikelkonzentration.“ Hierzu entwickelte das Team einen sogenannten rüttelnden Brownschen Motor. Die Brownsche Bewegung bezeichnet die zufällige Rüttelbewegung von Nanopartikeln in einer Lösung, die durch Wassermoleküle vor- und zurückgeschoben werden. Der Motor funktioniert unter Verwendung eines Zackenmusters, das in die Oberfläche des Nanofluidikgeräts geätzt wurde, und ermöglicht, dass sich diese Partikel nur in eine Richtung bewegen.

Energielandschaft

„Falls man den Partikel zwischen der Ratschengeometrie und der Glasoberfläche bindet, entsteht eine Energielandschaft“, erklärt Knoll. „Anschließend wenden wir ein elektrisches Feld an, um die Partikel aus dem Gleichgewicht zu bringen und diese zu bewegen.“ Durch die vorsichtige Kalibrierung der angewandten Ladung konnte das Team selektiv Partikel einer bestimmten Größe bewegen, während der Konzentrationsschritt auf Viruspartikel fokussiert wurde. Das Verfahren ähnelt dem Schütteln eines Einmachglases, das verschiedene Nüsse enthält, in dem sich die größten Nüsse an die Spitze und die kleinsten Nüsse an den Boden des Einmachglases bewegen. „In einer Stunde können wir jedes Virus in einer Probe von fünf Mikrolitern einfangen“, bemerkt Knoll. Das Team wendet auch optische Methoden auf der Grundlage einer interferometrischen Mikroskopie an, um die konzentrierten Viren zu detektieren und ihre Anzahl zu bestimmen. Nach der Konzentration der Viruspartikel können sie zudem zur weiteren Verarbeitung aus dem Nanofluidikgerät zurückgewonnen werden.

Neue Grenzen

Das Projekt wurde vom Europäischem Forschungsrat unterstützt. „Ohne diese Finanzierung hätten wir nicht in diese Richtung gehen können“, sagt Knoll. „Wir machen Fortschritte, aber es ist noch nicht ganz geschafft, wir können Viren detektieren, aber noch nicht deren Konzentration demonstrieren.“ Er fügt hinzu: „Jetzt möchten wir sehen, wo die Grenzen unserer Detektionsmöglichkeiten liegen, was wir entwickeln können und welche Empfindlichkeit erreichen werden kann.“ Die Arbeit soll beleuchten, wie sich Viren in der Umwelt ausbreiten und eine kontinuierliche Überwachung von Wasserwegen ohne zeitaufwändige Konzentration und genetische Analyse ermöglichen. Die Detektion von Viren in komplexeren Flüssigkeiten wie Blutproben ist ebenfalls eine Möglichkeit, die das Team untersucht.

Schlüsselbegriffe

MoViD, Virus, verdünnen, attomolare, Lösung, Brownsche, Bewegung, Ratsche, interferometrisch, elektrisches, Feld