Une innovation en matière de bactéries offre de l’espoir aux patients atteints d’un cancer

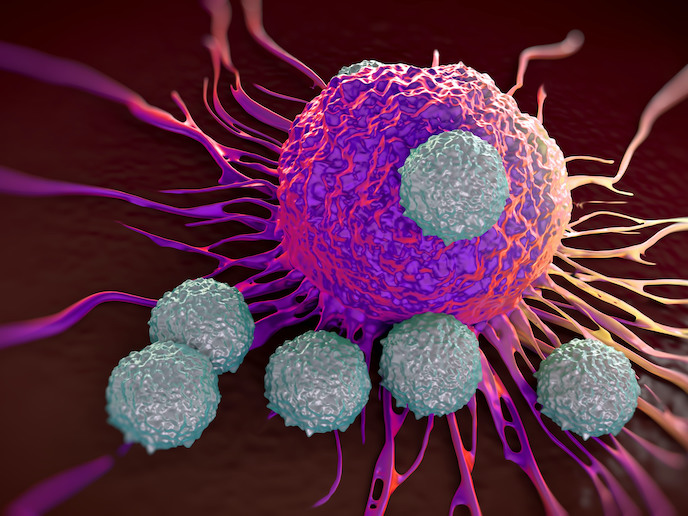

Les stratégies immunothérapeutiques sont apparues ces dernières années comme des outils efficaces pouvant identifier et lutter contre les tumeurs cancéreuses. «Les immunothérapies fonctionnent en guidant le système immunitaire pour qu’il reconnaisse et attaque des cellules cancéreuses», explique Tom Bailey, membre de l’équipe du projet CL-IO et chercheur au département de médecine de précision à l’Université de Maastricht, aux Pays-Bas. «Les immunothérapies rendent la tumeur plus “visible” pour le système immunitaire, un peu comme si l’on “appuyait sur l’accélérateur”. Elles peuvent également renforcer l’efficacité des activités des cellules immunitaires.» Malgré le succès de cette approche, il reste quelques défis à relever. Les immunothérapies sont administrées par injection, et parfois, seulement 10 % de la dose atteint la tumeur. En outre, l’interaction avec le tissu sain peut provoquer des effets secondaires, ce qui force l’arrêt des traitements. «Nous avons reconnu que la production de produits immunothérapeutiques à l’intérieur de la tumeur réduirait les effets secondaires et augmenterait la concentration de produits biothérapeutiques», explique Philippe Lambin, coordinateur du projet et directeur du département de médecine de précision à l’Université de Maastricht. «Cela permettrait également de réduire les déchets et d’augmenter la rentabilité, permettant ainsi potentiellement de traiter davantage de patients.»

Améliorer l’administration de médicaments

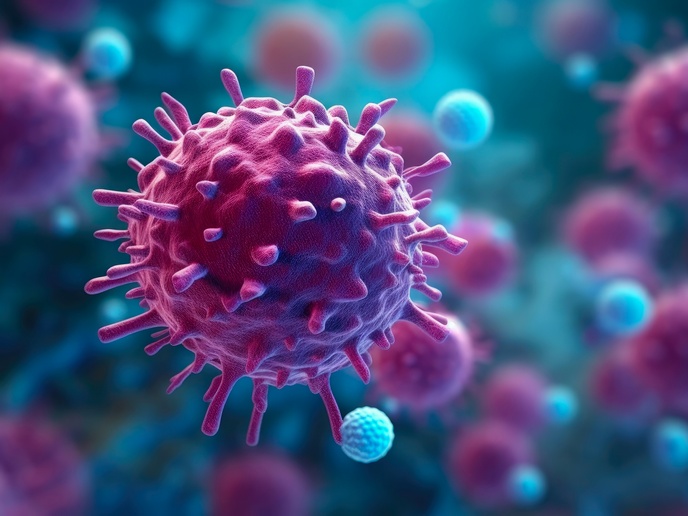

L’objectif du projet CL-IO consistait donc non pas à créer de nouvelles immunothérapies, mais plutôt à améliorer l’administration des médicaments existants. En s’appuyant sur des recherches précédentes, Philippe Lambin et son équipe se sont particulièrement intéressés à l’utilisation d’une souche de bactéries Clostridium génétiquement modifiées. «Cette souche peut former des spores de manière unique», ajoute Tom Bailey. «Une bonne analogie serait de penser à la semence d’une plante. Cette graine ne fait rien, elle n’a aucun métabolisme et ne peut pas se développer, à moins de se trouver dans le bon environnement.» De la même manière, la spore de Clostridium est inerte, elle ne peut pas être activée avant de trouver son environnement idéal: sans oxygène à l’intérieur du tissu mort. En d’autres mots, la spore bactérienne sera uniquement activée à l’intérieur de la tumeur, et nulle part ailleurs dans l’organisme. Cela en fait un excellent véhicule d’administration pour les médicaments ciblés. Ainsi, le traitement provient de «l’intérieur» plutôt que de «l’extérieur», comme il est habituel. L’étape suivante consistait à concevoir une souche des bactéries capables de sécréter des médicaments immunothérapeutiques. L’équipe du projet a démontré en laboratoire qu’il était possible d’y parvenir, et que cette activité avait un effet positif sur la croissance des cellules immunitaires. «Une fois que les spores pénètrent la tumeur, elles peuvent être stimulées pour produire sans cesse des agents, comme des anticorps, jusqu’à détruire toutes les cellules cancéreuses», souligne Philippe Lambin. «Les bactéries seront éliminées spontanément lorsque le traitement sera achevé, étant donné que l’environnement nécessaire à leur survie n’existera plus. En cas d’effets secondaires, elles peuvent être éliminées de manière sûre par des antibiotiques.»

De nouvelles perspectives concernant les bactéries

La faisabilité commerciale de cette approche a été également évaluée dans le cadre du projet, préparant ainsi la voie pour une commercialisation éventuelle. Pour Philippe Lambin, le potentiel de pouvoir stocker des médicaments dans des spores dormantes à température ambiante est énorme. «Il existe également la possibilité d’utiliser des spores pour administrer en même temps plusieurs médicaments immunothérapeutiques, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7», explique-t-il. Maintenant, l’objectif est d’évoluer vers les études sur de grands animaux, puis de mener des études toxicologiques. Il sera également nécessaire de mettre la production à l’échelle. «Nous voulons être pionniers dans ce domaine», explique Philippe Lambin. «Nous avons montré que ce concept de “médecine vivante” fonctionne, même si évidemment il reste encore du travail à accomplir.» Le succès du projet CL-IO représente un changement de paradigme dans la manière de percevoir l’utilisation de bactéries dans le traitement du cancer. Cette nouvelle perspective puise également dans la compréhension croissante, à la fois au sein de la communauté scientifique et du grand public, du rôle bénéfique des bactéries dans la santé en général.

Mots‑clés

CL-IO, cancer, produit immunothérapeutique, immunothérapie, bactéries, Clostridium, santé, tumeurs