Une nouvelle approche pour le traçage des nanomatériaux manufacturés

En raison de leur taille unique, les nanomatériaux manufacturés (ENM pour «engineered nanomaterials»), ou nanomatériaux conçus et produits par l’homme, offrent toute une série d’avantages. Dans le domaine médical, ils peuvent par exemple aider à administrer des médicaments dans des zones du corps qui ne seraient pas accessibles autrement. Dans l’agriculture, ils peuvent permettre d’accroître l’efficacité de l’usage des produits agrochimiques, tandis que l’industrie les emploie comme additifs afin d’améliorer la résistance et la durée de vie des produits chimiques. «Étant donné que les ENM sont difficiles à détecter dans les tissus et les environnements biologiques complexes, nous ne comprenons pas bien les risques qu’ils pourraient présenter en termes de sécurité», explique Eugenia Valsami-Jones, coordinatrice du projet NanoLabels, financé par l’UE et soutenu par le programme d’actions Marie Skłodowska-Curie. «Tant que nous ne connaîtrons pas avec suffisamment de certitude les endroits où se retrouvent ces matériaux ainsi que leurs effets, en particulier au-delà de leur durée d’utilisation théorique, le recours aux ENM restera limité.» L’une des approches adoptées par les chercheurs pour rendre les ENM plus facilement détectables consiste à ajouter ce qu’on appelle un traceur, ou marqueur. Cela peut malheureusement modifier les ENM et donc altérer leur comportement sur le plan environnemental et biologique. Les traceurs se sont donc avérés d’une utilité limitée pour aborder les questions de nanosécurité. Pour améliorer leur utilité, le projet NanoLabels a mis au point des techniques de marquage innovantes qui pourraient permettre de tracer les ENM dans leur environnement naturel.

Mettre au point une stratégie de marquage

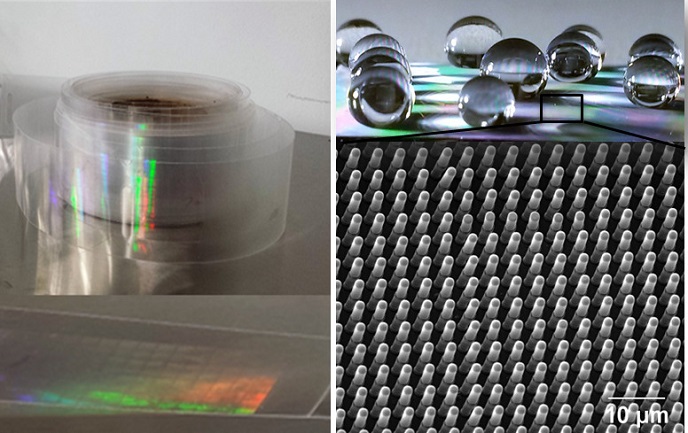

Les chercheurs de l’université de Birmingham ont passé la dernière décennie à travailler sur l’utilisation des isotopes stables pour marquer les ENM: une approche qui s’est avérée à la fois efficace et très sensible pour détecter les ENM dans des concentrations significatives du point de vue environnemental. «Le projet NanoLabels s’appuie sur ces travaux, en créant une stratégie de marquage que l’industrie peut adopter pour faciliter, par exemple, les évaluations relatives à la nanosécurité avant que les ENM n’entrent sur le marché», explique Eugenia Valsami-Jones, professeure de nanosciences environnementales à l’université de Birmingham. En exposant des plants de riz à différentes nanoparticules marquées, les chercheurs ont pu suivre le mouvement des nanoparticules dans la plante et déterminer où elles se retrouvaient et quels étaient leurs effets. «Pour la première fois, nous avons utilisé le marquage par isotopes stables pour suivre la translocation d’un nanomatériau à l’intérieur des plantes», fait remarquer Eugenia Valsami-Jones. Selon Eugenia Valsami-Jones, le projet a démontré que les propriétés physico-chimiques des nanoparticules marquées, telles que leur taille ou leur morphologie, n’étaient pas différentes de celles des nanoparticules sans marquage isotopique. «Cela suggère que le marquage a été une réussite et qu’il pourrait être utilisé en toute confiance dans d’autres études de traçage», ajoute-t-elle.

Une méthodologie couronnée de succès

La méthodologie NanoLabels a réussi à détecter l’absorption d’ENM dans l’environnement, même à une très faible concentration. «La méthodologie de marquage que nous avons développée dans le cadre de ce projet, qui a ensuite fait l’objet d’une publication dans “Nature Protocols”, a marqué de son empreinte ce domaine de recherche en plein essor», déclare Eugenia Valsami-Jones. «Elle jouera également un rôle important pour former la prochaine génération de nanoscientifiques à l’emploi des techniques de marquage isotopique.» Un autre résultat important du projet concerne son aspect évolutif. «Nous espérons que la mise à l’échelle de la synthèse des ENM marqués par des isotopes stables puisse être testée, modifiée et normalisée. Elle pourrait potentiellement être utilisée dans des applications industrielles telles que l’authentification des matériaux», explique Eugenia Valsami-Jones. Les chercheurs du projet développent actuellement un marquage de nanomatériaux à base de carbone, comme les nanotubes de carbone, le graphène et les microplastiques. «Le carbone étant l’élément le plus courant dans l’environnement, le traçage des nanomatériaux à base de carbone est extrêmement difficile — gardez donc un œil sur cette affaire», conclut Eugenia Valsami-Jones.

Mots‑clés

NanoLabels, nanomatériaux manufacturés, nanomatériaux, nanoscience, nanosécurité, isotopes stables, nanoparticules