Gene machen es wie Facebook

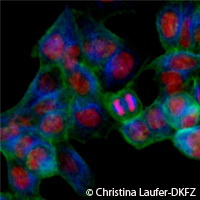

Das Zusammenspiel von Genen ähnelt der Methode, mit denen das soziale Netzwerk Facebook Freunde vorschlägt, heißt es in einer in der Onlineversion von Nature Methods veröffentlichten Forschungsstudie. Die Studie wurde teilweise durch das Projekt CANCERPATHWAYS ("Developmental molecular pathways in Drosophila as a model for human cancer") finanziert, das 3 Mio. EUR aus dem Themenbereich "Gesundheit" des Siebten Rahmenprogramms der EU erhielt. CANCERPATHWAYS führt Experten aus Deutschland, Spanien, Ungarn, Österreich und dem Vereinigten Königreich zusammen. Wissenschaftler am Europäischen Labor für Molekularbiologie (EMBL) und dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg, Deutschland, haben eine Methode entwickelt, um die gemeinsamen Wirkungen der Gene zu enthüllen. Die Methode soll den Wissenschaftlern dabei helfen zu verstehen, wie unterschiedliche Gene ihre Wirkung gegenseitig verstärken, abschwächen oder auch neutralisieren können. Haben zwei Menschen viele Freunde bei Facebook gemeinsam, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einander kennen, sehr hoch - selbst wenn sie keine Freunde bei Facebook sind, so die leitenden Wissenschaftler Wolfgang Huber vom EMBL und Michael Boutros vom DKFZ. Ebenso interagieren auch Gene am ehesten miteinander, wenn sie sich in ihrem Profil ähneln. Laut Dr. Huber und Professor Boutros können Wissenschaftler mithilfe ihrer neuen Methode nun solche "Freunde" vorschlagen, d.h. Gene, die vermutlich dieselben zellulären Prozesse auslösen. Langfristig gesehen könnte dies dabei helfen, Ergebnisse für Patienten vorauszusagen und die Behandlungen für Krankheiten wie Krebs anzupassen, so das Forscherteam. Um die Zusammenhänge zwischen Erbanlage und Eigenheiten wie Krankheitsanfälligkeit zu verstehen, verwendeten Wissenschaftler häufig genomweite Assoziationsstudien, in denen sie genetische Varianten von Menschen mit einer bestimmten Krankheit mit denen von gesunden Personen verglichen. Solche Studien haben viele Gene mit Krankheiten in Verbindung gebracht, diese Verbindungen waren jedoch häufig schwach und nicht klar abgegrenzt, vermutlich weil einzelne Gene häufig nicht alleine agieren, so das Forscherteam. Die Wirkungen eines bestimmten Gens können von anderen Genen abhängen, die eine Person in sich trägt, und die neuen, von Dr. Huber und Professor Boutros am DKFZ entwickelten Methoden ermöglichen es den Wissenschaftlern, diese kombinierten Effekte zu enthüllen und zu messen. Wie die Wissenschaftler in ihrem Artikel in Nature Methods schreiben, kann "die Analyse der Netzwerke der synthetischen genetischen Interaktion verraten, wie biologische Systeme innerhalb eines begrenzten Repertoires von Komponenten ein hohes Maß an Komplexität erreichen können. Studien mit Hefe und Bakterien machten sich die Sammlungen von Deletionsstämmen zu Nutze und konstruierten Matrixen aus quantitativen Interaktionsprofilen, um daraus auf die Genfunktion zu schließen. Vergleichbare Methoden bei höheren Organsimen konnten bisher jedoch nur schwierig stabil umgesetzt werden." In dieser neuen Studie nahmen die Wissenschaftler einen für die Signalkette wichtigen Satz Gene, legten mithilfe einer Technik namens RNA-Interferenz (RNAi) jeweils zwei Gene gleichzeitig still und verglichen den Effekt damit, was passiert, wenn nur eines der beiden Gene stillgelegt wird. So konnten sie eine neue Komponente des Signaltransduktionswegs, den sogenannten Ras-Weg, identifizieren, der an der Zellproliferation beteiligt ist und von dem bekannt ist, dass er bei Tumorzellen gestört ist. "Hier bewerteten wir die kombinierten Phänotypen aller paarweisen RNAi-Behandlungen durch acht voneinander unabhängigen Messungen, einschließlich aller möglicher Kombinationen aus zwei RNAi-Reagenzien für beide Zielgene", heißt es in dem Artikel. "Für genetische Interaktionen wurden unterschiedliche mathematische Definitionen vorgeschlagen. Wir haben die am häufigsten verwendete Methode angewendet: Abweichung von der Multiplikativität." Laut den Forschern ermöglichte ihnen "dieser Ansatz, dürftige Netzwerke interagierender Gene zu identifizieren, die jedoch reich an bekannten Interaktionspaaren sind, was darauf hindeutet, dass das Model dazu geeignet ist, aus den beobachteten phänotypischen Eigenschaften biologisch bedeutsame Interaktionen zu schließen." Sie kommen zu dem Schluss, dass "die solide Versuchsanordnung und eine strikt statistische Analyse den Rahmen für Studien an anderen Modellsysteme bildet, einschließlich menschlicher Zellen."Weitere Informationen unter: Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL): http://www.embl.de/ Nature Methods: http://www.nature.com/nmeth/index.html

Länder

Österreich, Deutschland, Spanien, Ungarn, Vereinigtes Königreich