Computermodellierung wird das Herzst¿ck des neuen europ¿ischen Gesundheitssystems

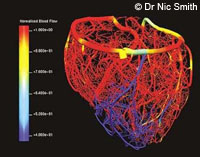

Europa braucht ein neues Modell f¿r ein Gesundheitssystem, das auf Pr¿vention und auf personalisierter Versorgung basiert. Ein solches Modell kann nur mit den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) realisiert werden, so die EU-Kommissarin f¿r Informationsgesellschaft und Medien Viviane Reding vor den Teilnehmern der Konferenz "ICT for Biomedical Sciences 2006" am 29. Juni in Br¿ssel. Computersimulation und -modellierung gelten als Eckpfeiler dieses neuen Modells. Die Gesundheitssysteme in ganz Europa stehen vor enormen Herausforderungen im Zusammenhang mit chronischen Krankheiten, demographischen Ver¿nderungen, dem Mangel an Pflegepersonal, medizinischen Kunstfehlern und steigenden Kosten. Sch¿tzungen zufolge wird sich der Anteil der ¿ber 65-J¿hrigen bis 2050 fast verdoppeln. Mehr ¿ltere Menschen werden l¿ngerfristige medizinische Versorgung und Hilfe ben¿tigen, damit sie unabh¿ngig ihr Leben f¿hren k¿nnen. Dar¿ber hinaus steigt der Anteil der chronischen Krankheiten - und parallel dazu steigen die Kosten f¿r deren Behandlung. Alle diese Faktoren stellen eine zus¿tzliche Belastung f¿r die europ¿ischen Gesundheitssysteme dar. Bis zum Jahr 2050 k¿nnten die ¿ffentlichen Ausgaben f¿r Gesundheit und langfristige Pflege in den OECD-L¿ndern (Organisation for Economic Cooperation and Development - Organisation f¿r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) auf durchschnittlich 10 bis 13 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) steigen. Die Situation ist nicht nachhaltig und erfordert daher Maánahmen auf allen Ebenen, die die Art und Weise, wie Gesundheitsleistungen erbracht werden, ver¿ndern. In einem Webcast der Konferenz sprach Reding sowohl diese Herausforderungen an als auch den Beitrag der Europ¿ischen Kommission zur Entwicklung neuer Technologien, die die Zugangsqualit¿t und die Wirksamkeit der Gesundheitsversorgung f¿r alle B¿rger verbessern sollen. Zu den Initiativen geh¿rt der eHealth-Aktionsplan aus dem Jahr 2004, der Anreize f¿r Investitionen in und wirksame Umsetzung von eHealth-L¿sungen in ganz Europa bieten will. Dar¿ber hinaus ist eHealth eine der zehn Priorit¿ten des Aktionsplans e-Europe 2005, der in die i2010-Initiative ¿berf¿hrt wird. Dadurch nimmt Europa eine Spitzenposition in den Bereichen regionale Gesundheitsnetze, elektronische Patientenakten in der Prim¿rversorgung und Erbringung von Gesundheitsleistungen ein. "Online-Gesundheitsleistungen, einschlieálich der Schulung von Fachpersonal im Gesundheitswesen, werden in vielen regionalen und nationalen Gesundheitssystemen zur t¿glichen Routine", so die Kommissarin. Sie f¿gte hinzu, dass die eHealth-Branche schnell wachse: Sch¿tzungen zufolge werde sie bis zum Jahr 2007 ein Volumen von 20 Milliarden EUR haben. Aber die Erbringung von medizinischen Leistungen auf der Grundlage von IKT-L¿sungen hat noch einen weiten Weg vor sich. "K¿nnen Sie sich die Archivierung von biomedizinischem Wissen ohne Computer, Netzwerke und digitale Bibliotheken ¿berhaupt noch vorstellen? Wohl kaum", sagte Reding. "Aber ich wette, Sie k¿nnen sich vorstellen, Gesundheitsleistungen ohne IKT zu erbringen." "Die IKT-Forschung im Dienste der Medizin muss verst¿rkt werden. Aber ich bin der Ansicht, dass IKT und die biomedizinische Industrie als Ganzes mehr sind als die Summe ihrer bedeutenden Teile," merkte die Kommissarin an. Reding sprach das IKT-Arbeitsprogramm unter dem Siebten Rahmenprogramm (RP7) an, das gerade durchgef¿hrt wird. Dieses konzentriere sich auf zwei wesentliche Forschungsachsen bei der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, n¿mlich die Personalisierung der Gesundheitsversorgung und den Einfluss von Systemen zur Erbringung von Gesundheitsleistungen. Die erste Achse konzentriere sich auf die Entwicklung von Modellen und Simulationen von Krankheiten f¿r die Behandlung und chirurgische Intervention anhand des "virtuellen physiologischen Menschen". Dieser Bereich wird laut Kommissarin Reding die Flaggschiff-Initiative des Programms sein. Sie soll Wissenschaftlern und ¿rzten die M¿glichkeit geben, das Ergebnis einer Operation oder die Wirkung eines Medikaments auf den individuellen Patienten vorherzusagen - und zwar mithilfe von Modellen, Simulation und Visualisierungstechniken. "Das ist ein neues Gebiet, in das die Kommission massiv investiert und das die Art und Weise ver¿ndern wird, in der ¿rzte Krankheiten verstehen und Chirurgen Operationen durchf¿hren", sagte Reding. "Es wird uns neue sicherere und wirksamere Medikamente liefern, da wir ihre Wirkung zuerst am Computer simulieren k¿nnen." Der Einsatz computergenerierter menschlicher Organmodelle zur ¿berpr¿fung der Wirkung eines Medikaments ist nicht neu. In den 1960er Jahren gelang Dr. Denis Noble von der Universit¿t Oxford zum ersten Mal die Modellierung der Herzmuskelzellen-Elektrophysiologie und deren Integration in die ersten detaillierten biophysischen Modelle des gesamten Organs. Er bewies, dass mit mathematischen Gleichungen Modelle erstellt werden k¿nnen, die zeigen, wie die elektrische Aktivit¿t einer Herzmuskelzelle durch den Zu- und Abfluss von Natrium- und Kaliumionen beeinflusst wird, die von Pumpen in Kan¿le in der Zellmembran transportiert werden. Solche Modelle illustrieren die Komplexit¿t des Herzens und wie es durch viele Faktoren beeinflusst wird, nicht zuletzt durch die Gene. In seinem Konferenzvortrag zeigte Dr. Noble das Modell, das er f¿r den Kaliumionenkanal im Herzen entwickelt hat. Wird dieser Kanal blockiert, kann es zu Arrhythmien kommen, also einer St¿rung des normalen Herzrhythmus, die dazu f¿hrt, dass das Herz weniger effektiv pumpt. Solche Arrhythmien k¿nnen zu Schwindelanf¿llen, Ohnmacht und Brustschmerzen f¿hren und fordern Jahr f¿r Jahr den Tod Tausender von Menschen. Etwa 40 Prozent aller Medikamente l¿sen Arrhythmien aus, zum Beispiel Krebs- oder Diabetesmedikamente oder Antihistamine. Das ist einer der wichtigsten Gr¿nde, warum viele Medikamente die klinischen Tests nicht bestehen. "Die Simulation hat jetzt eine Phase erreicht, in der wir die Pharma-Industrie beraten k¿nnen, wie sie ihre Medikamente konzipieren soll, um dieses Problem zu umgehen", erkl¿rte Dr. Noble. W¿hrend Dr. Noble einzelne Herzmuskelzellen modelliert, konzentrieren sich andere Forscher auf die Modellierung der Groástrukturen und Mechanik des gesamten Herzens, zum Beispiel das Schlagen des Herzmuskels selbst. Seit den 1990er Jahren arbeitet Dr. Noble mit Professor Peter Hunter von der Universit¿t Auckland in Neuseeland an der Modellierung des gesamten Herzens. Eine komplexe Aufgabe, denn das Verhalten des Herzens h¿ngt von den unabh¿ngig errechneten Aktivit¿ten von bis zu zw¿lf Millionen virtueller Herzmuskelzellen ab. Es kann acht Stunden und mehr dauern, bis ein einziger Herzschlag modelliert ist. Die Modelle sollen zeigen, wie elektrische Aktivit¿t auf Zellebene entsteht, wie sie sich in andere Zellen ausbreitet und wie die Elektrizit¿t in die mechanische Kontraktion der Herzwand umgewandelt wird. Die Modelle simulieren auch, wie die Kontraktionen der Herzwand dazu f¿hren, dass das Blut durch das Herz flieát und wie die Energie im gesamten System verteilt wird. Wenn schon die Modellierung des gesamten Herzens eine schier unl¿sbare Aufgabe zu sein scheint, wie viel schwieriger muss es dann sein, die riesigen Datenmengen zu integrieren und die Struktur und Funktion aller Ebenen der biologischen Organisation zu bestimmen? Aber genau das ist das Ziel von STEP, einer EU-gef¿rderten Koordinierungsmaánahme unter dem Sechsten Rahmenprogramm (RP6), die das Konzept des "virtuellen physiologischen Menschen" (Virtual Physiological Human - VPH) entwickelt - ein Modell, das die Beschreibung des menschlichen Physioms verbessert. Das VPH-Projekt l¿uft parallel zum gr¿áeren Physiom-Projekt, das unter der Leitung der International Union of Physiological Sciences (IUPS) durchgef¿hrt wird. Der Projektkoordinator Professor Gordon Clapworthy von der Universit¿t Luton im VK erl¿uterte: "[VPH] ist ein integriertes Modell der menschlichen Physiologie auf mehreren Ebenen, vom Organismus, das heiát dem ganzen K¿rper, ¿ber Organe, Gewebe, Zellen und Molek¿le bis zum Genom. Es ist der Versuche, alle diese Einzelmodelle in ein Gesamtmodell zu integrieren." Warum brauchen wir ein solches Konzept? "Es geht in erster Linie um personalisierte Gesundheitsversorgung", erkl¿rt Professor Clapworthy. "Bestimmte Daten ¿ber eine Person k¿nnen anhand von Standards ermittelt werden. Dar¿ber hinaus aber gibt es weitere Informationen ¿ber die menschliche Physiologie, die man nur mit sehr invasiven Techniken erh¿lt." Eine Datenbank mit generischen Informationen ¿ber den menschlichen K¿rper, in die Daten ¿ber eine Person eingespeist werden k¿nnen, gibt dem Arzt ein detaillierteres Bild, auf dessen Grundlage er seine Diagnose erstellen kann. "Wenn man [die Daten eines Patienten] in ein gr¿áeres Modell integrieren kann", so Professor Clapworthy weiter, "kann eine generische Simulation zu einer personalisierten Abbildung f¿hren, zum Beispiel dem Bild des Herzens der Person". An dem Projekt sind neun Partner aus f¿nf Mitgliedstaaten und insgesamt 100 Experten beteiligt. Sie arbeiten alle an der Erstellung einer Roadmap f¿r die Entwicklung einer integrierten Datenbank der Modelle. Ihr Ziel ist es, den K¿rper aufzuteilen und herauszufinden, wie man koh¿rente Daten generieren kann, ohne dass es zu ¿berlappungen kommt. "An der Basis, in vielen Labors, wird an Projekten gearbeitet, die sich meist auf ein Organ beziehen", erkl¿rt Professor Clapworthy. "Wir versuchen wegzukommen von der isolierten Modellierung auf mehreren Ebenen. Wir wollen alle, die auf diesem Gebiet aktiv sind, an einen Tisch holen." Aber in dem Projekt geht es nicht nur um Forschung. "Es geht auch um Infrastruktur: Wie wird sichergestellt, dass Daten und Software kompatibel sind? Welche ethischen und rechtlichen Fragen m¿ssen beantwortet werden? Es gibt eine Menge nicht technischer Probleme, die gel¿st werden m¿ssen, damit das Paket am Ende sinnvoll ist", so Professor Clapworthy. "Wenn man Zugriff auf eine Datenbank zum Beispiel zur Modellierung genetischer Krankheiten bieten will, muss man sich auch ¿ber eine benutzerfreundliche Oberfl¿che Gedanken machen. Aber dabei blickt man nur auf ein Gebiet. Man muss sich jedoch eine Datenbank f¿r alle Organe des K¿rpers vorstellen", erl¿uterte Professor Clapworthy. "Wir m¿ssen auf langfristige Nachhaltigkeit abzielen, wenn wir groáe Datenbanken entwickeln, auf die mehrere Nutzer gleichzeitig zugreifen. Jemand muss die Datenbanken verwalten, jemand muss neue Daten generieren und in die Datenbank einspeisen", gab Professor Clapworthy zu bedenken. "Wir werden sehen, wie wir das bewerkstelligen k¿nnen, ganz gleich wie hoch die F¿rdermittel sind", sagte Professor Clapworthy mit Blick auf das RP7. Obgleich die IT-Industrie nicht in dem Konsortium vertreten ist, sind, so Professor Clapworthy, Experten aus Hochschule und Industrie zu den Konferenzen und Foren herzlich eingeladen. "Klinische und Industrieaspekte sind offensichtlich die Schl¿ssel zum zuk¿nftigen Erfolg des Projekts", so Professor Clapworthy. "Wenn wir in der realen Welt re¿ssieren m¿chten, m¿ssen wir die Akzeptanz der Kliniker und die Kooperation der Industrie gewinnen, denn sie sorgen daf¿r, dass qualitativ hochwertige Daten zur Verf¿gung stehen. Die Industrie kann uns helfen zu verstehen, wie universit¿re Forschung am besten im Industriekontext umgesetzt werden kann." Was die Pr¿sentation des ersten "Virtual Human Simulator" betrifft, so meinte Professor Clapworthy, "es h¿ngt davon ab, wie detailliert die Simulation sein soll. Ich sch¿tze, dass es etwa zehn Jahre dauern wird, bis wir ernstzunehmende klinische Auswirkungen sehen. Wichtig ist es aber, das Bewusstsein daf¿r zu sch¿rfen, dass diese Simulation kommen wird. Ich bin ¿berzeugt, wenn sich eine kritische Masse gebildet hat, wird sich die Sache beschleunigen."